|

De temps à autre, des

personnes se posent la question de savoir ce que sont devenues les tribus

perdues que le Sauveur doit ramener des pays du nord (D&A 133:26). Cela

nous incite à afficher l’article suivant qui, bien que technique, vaut la

peine d’être lu à cause des possibilités intéressantes qu’il propose et

parce que l’auteur est particulièrement qualifié de par sa spécialisation

en allemand et en hébreu.

SUR LES TRACES DE LA

DISPERSION

De nouvelles études de

linguistique nous fournissent une pièce à verser au dossier de la

dispersion d’Israël

par Terry M. Blodgett [1]

Ensign, février 1994, pp.

64-70

Traduit et affiché avec la

permission du Church Copyright and Permissions Office

Qu’est-il advenu, il y a bien

des siècles, des tribus constituant le royaume d’Israël ? Voilà des

générations que ceux qui étudient l’Évangile se posent la question. Comme

tout sujet historique important, celui-ci mérite d’être étudié avec le

plus grand soin.

Reconstituer l’histoire

ancienne, même l’histoire religieuse, c’est comme assembler un puzzle

complexe aux nombreuses pièces, dont beaucoup sont manquantes. On doit en

trouver et en assembler le plus possible et ensuite se faire une idée

aussi précise du passé que les faits le permettent. Ainsi donc, quand on

veut suivre les traces de la dispersion d’Israël, il faut tenir compte de

nombreux éléments : objets, vestiges de coutumes anciennes, archéologie,

anthropologie culturelle et récits scripturaires et historiques. Le

présent article n’examine qu’un seul de ces éléments : les données

linguistiques [2].

Toutes les langues évoluent

Une langue est un phénomène

culturel dynamique. Elle change et se développe. De nos jours, la

technologie moderne, les sciences et les médias ont accéléré l’acquisition

de nouveaux mots, mais en même temps, ils ont standardisé l’orthographe et

la prononciation. Dans le passé, les langues acquéraient plus lentement

des nouveaux mots, mais elles avaient plus de chances de connaître des

changements d’orthographe et de prononciation.

Une des grandes causes de

changement dans une langue est la rencontre de deux groupes parlant chacun

une langue différente. Chacune d’elles influence l’autre, devenant ainsi

le catalyseur du changement et finissant par adopter des structures

caractéristiques des langues qui sont à l’origine des changements. Ces

structures sont des indices qui aident le linguiste à dire à quoi

ressemblait la langue avant que les changements ne se produisent et

quelles sont les langues qui ont provoqué les changements.

La conclusion fondamentale de

l’étude linguistique de ce sujet est que lorsque des groupes importants

d’Israélites ont jadis quitté leur patrie – d’abord à la suite de la

captivité assyrienne d’Israël ou royaume du nord (vers 700 av. J.C.) et de

la captivité babylonienne de Juda ou royaume du sud (vers 600 av. J.-C.),

et ensuite, après la conquête romaine de la Palestine (vers 70 de notre

ère) – leur langue a influencé celle de certains des pays vers lesquels

ils ont émigré. Ces éléments linguistiques peuvent nous aider à déterminer

où certains de ces Israélites sont allés et vers quelle époque. Bien que

les anciens Israélites aient finalement été dispersés dans le monde entier

(voir Amos 9:9), il y a au moins une grande région géographique qui

contient des traits linguistiques importants donnant à penser que des

migrations israélites s’y sont bien produites. Cette région, c’est

l’Europe.

Faits linguistiques en Europe

L’Ancien Testament et d’autres

sources historiques telles que les annales des rois assyriens nous

apprennent que le royaume du nord, après des années de guerre et de

déportation, est tombé sous les coups des envahisseurs assyriens en 721

av. J.-C. Jérémie a souligné que les pays du nord étaient la destination

finale de ces Israélites (voir Jé. 3:12–18; 16:14–16; 23:7–8) et fait

supposer un itinéraire vers l’ouest (voir Jé 18:17; Os 12:1). Il est donc

tout naturel de rechercher ce qu’il est advenu de ces restes dans les pays

situés au nord et à l’ouest du Proche-Orient.

On sera donc intéressé

d’apprendre qu’en Europe, les siècles qui ont suivi 700 av. J.-C. ont été

marqués par une énorme influence extérieure et que la langue en a été

profondément influencée. Pendant la période allant de 700 à 400 av. J.-C.,

de nombreuses langues d’Europe ont subi des changements de prononciation

majeurs et ont absorbé un vocabulaire nouveau [3]. Cela a particulièrement

été le cas des langues celtes, qui étaient parlées, à l’origine, partout

en Europe (700-300 av. J.-C.), mais se sont graduellement concentrées

davantage en Europe occidentale et en Grande-Bretagne, et des langues

germaniques, qui étaient parlées en Europe centrale, en Europe du Nord et

en Scandinavie et finalement en Angleterre. L’évolution graduelle des sons

qui constituent les mots dans une langue, en particulier quand deux

langues fusionnent, est appelée mutation consonantique par les linguistes.

Les changements de prononciation bien connus de la période de 700 à 400

av. J.-C. ont été appelés la première mutation consonantique germanique,

parce que c’est dans les langues germaniques (anglais, néerlandais,

allemand, danois, suédois, norvégien et islandais) qu’ils ont été les plus

prononcés et les plus systématiques [4]. En outre, au cours de cette même

période, le vocabulaire total des langues germaniques s’est accru d’un

tiers [5].

Les linguistes se sont

longtemps demandé ce qui a causé la mutation consonantique et

l’accroissement du vocabulaire [6]. Selon une théorie, les populations

techniquement avancées qui ont introduit le fer en Europe (7e siècle av.

J.-C. en Autriche, 6e siècle av. J.-C. en Suède) ont également influencé

les changements de langue. Les recherches linguistiques soutiennent cette

idée ainsi que l’idée que ces populations plus avancées venaient du

Proche-Orient, où le fer était en usage. Les recherches montrent que les

changements linguistiques ont été le résultat d’un afflux de peuples de

langue hébraïque en Europe, en particulier dans les régions de langue

germanique et celtique.

La première mutation consonantique germanique

La plupart des langues

d’Europe appartiennent à la famille des langues indo-européennes,

c’est-à-dire qu’elles font partie du groupe de langues linguistiquement

apparentées parlées en Europe et s’étendant dans l’est jusqu’en Iran et en

Inde. Pendant de nombreuses années, les particularités propres aux langues

germaniques ont empêché les linguistes de se rendre compte que les langues

germaniques appartenaient au groupe indo-européen. Mais au début du 19e

siècle, deux linguistes, Rasmus Rask du Danemark (1818) et Jakob Grimm

d’Allemagne (1819-1822), ont montré que les langues germaniques faisaient

effectivement partie de la famille indo-européenne mais que leurs

différences de prononciation étaient causées par une mutation systématique

dans le son de deux groupes de consonnes, [p, t, k] et [b, d, g]

[7].

À l’époque de la première

mutation consonantique, la prononciation de ces six consonnes est devenue

[ph, th, kh] et [bh, dh, gh], respectivement. Ces nouveaux

sons ont été habituellement représentés par écrit par les lettres f,

th, h (x ou ch) et b (v), d (th),

g (gh). Par exemple, en appliquant les règles de la mutation

consonantique à l’indo-européen te puk – en remplaçant t, p

et k par th, f et x – nous reconnaissons les mots

anglais the fox. Maintenant le rapport entre le mot indo-européen

pater et le mot anglais father devient plus reconnaissable.

D’une manière générale, les

linguistes s’accordent pour dire que ces changements ont commencé à se

produire à un moment donné après 700 av. J.-C. et que l’influence qui a

causé la première mutation consonantique a continué à affecter les

dialectes germaniques pendant plusieurs siècles, au moins jusqu’en 400 av.

J.-C., peut-être même jusqu’à l’ère chrétienne [8].

Malheureusement, les

spécialistes n’ont pas pu se mettre d’accord sur ce qui a causé ces

changements ni sur la patrie d’origine de ces populations. Ils les font

remonter jusqu’à la région de la mer Noire et aux monts Caucase, mais les

recherches n’ont pas pu aller au-delà, parce que les spécialistes ne

savaient pas si cela avait été la patrie d’origine de ces gens ou s’ils

étaient venus de l’est ou du sud par rapport à cet endroit. Mes recherches

m’ont conduit au Proche-Orient et c’est là que j’ai trouvé la cause

probable de la première mutation consonantique : l’hébreu.

La première chose que j’ai

remarquée, c’est que l’hébreu changeait les six mêmes consonnes que le

germanique : [p, t, k] et [b, d, g]. Dans l’hébreu ancien,

ces consonnes avaient une prononciation double. Souvent elles ne

changeaient pas, mais quand elles étaient au début d’une syllabe précédée

d’une voyelle longue ou finissaient une syllabe, [p, t, k] et [b,

d, g], elles se prononçaient [ph, th, kh] et [bh, dh, gh].

C’est ainsi que le mot hébreu désignant l’Espagne, separad, était

prononcé sepharadh, et le mot signifiant « signe », écrit ‘ot,

était prononcé ‘oth.

En 700 av. J.-C., cette

mutation consonantique fonctionnait toujours en hébreu et devait faire

partie de l’impact que des émigrants Israélites ont pu avoir sur d’autres

langues. Le fait que ce sont les mêmes consonnes qui sont affectées, à peu

près au même moment, dans des mutations consonantiques semblables dans les

dialectes hébraïques et germaniques est significatif. Ce qui est encore

plus significatif, c’est que les sons [ph, th, kh] et [bh, dh,

gh], si courants en hébreu, n’existaient pas en germanique avant la

première mutation consonantique [9].

Comparaison entre l’hébreu et le germanique

La thèse de l’influence

hébraïque sur le germanique est encore renforcée par la comparaison

soigneuse des deux langues et, en particulier, des changements qui se sont

produits dans le germanique après la captivité assyrienne d’Israël. Les

changements se répartissent d’une manière générale en trois catégories :

prononciation, grammaire et vocabulaire.

Prononciation.

Outre la similarité des mutations consonantiques que nous venons de

décrire, il y avait d’autres sons communs à l’hébreu et au germanique qui

n’apparaissaient généralement pas dans les langues indo-européennes. Par

exemple, quand des consonnes hébraïques et germaniques apparaissaient

entre des voyelles, elles étaient normalement doublées si la voyelle

précédente était brève. Ce doublement des consonnes, appelé gémination,

est devenu une caractéristique des langues germaniques, mais pas des

autres langues indo-européennes. C’est ainsi que l’indo-européen media

est devenu middel en vieil anglais et middle en anglais

moderne.

Près de la moitié de la

conjugaison des verbes en hébreu demandait le doublement de la consonne et

le raccourcissement de la voyelle précédant la consonne. Comparez l’hébreu

shaba (« casser ») et la forme hébraïque apparentée shibber

(« briser, fracasser »). De même, près de la moitié des verbes germaniques

ont doublé la consonne du milieu et ont raccourci la voyelle précédente :

l’indo-européen sad- et bad- sont devenus settan («

set ») et beddan (« bid ») en vieil anglais .

Grammaire.

À l’époque de la première mutation consonantique germanique, les dialectes

germaniques ont connu une réduction brutale dans le nombre des cas

grammaticaux, rapprochant le germanique de l’hébreu. Comme en anglais, le

cas (ou forme) d’un nom, d’un pronom ou d’un adjectif dans une langue

germanique indiquait sa relation grammaticale avec d’autres mots d’une

phrase. À l’époque de la première mutation consonantique germanique, les

dialectes germaniques ont immédiatement réduit le nombre des cas possibles

de huit à quatre pour un mot (comme en allemand moderne) et finalement à

trois (comme en anglais, en espagnol et en français). C’étaient les trois

mêmes cas (avec les restes possibles d’un quatrième) que l’hébreu

utilisait avant les captivités assyrienne et babylonienne – le nominatif

(indiquant qu’un mot est le sujet d’une phrase), l’accusatif (indiquant

qu’un mot est le complément d’un verbe ou d’une préposition) et le

génitif (utilisé pour indiquer un mot à la forme possessive) [10].

L’indo-européen avait six

temps verbaux. L’hébreu, de son côté, n’avait que deux temps (ou aspects),

traitant d’actes soit achevés soit inachevés. De la même manière, le

germanique a réduit le nombre de ses temps à deux : le passé et le

présent. Les autres temps utilisés dans les langues germaniques modernes

découlent de la combinaison de ces deux temps originels.

Les formes verbales des deux

groupes de langues comportent aussi des ressemblances. Le verbe hébreu

kom, kam, kum, yikom (« se lever »), par exemple, peut être comparé

avec l’anglais moderne come et came, le vieil anglais

cuman et l’allemand kommen, kam, gekommen (« venir, arriver, se

produire ») .

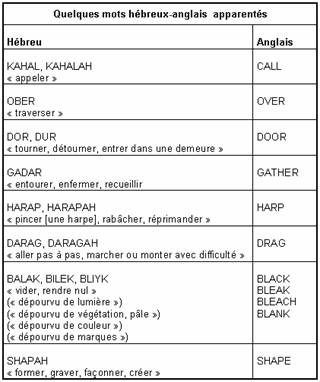

Vocabulaire.

La ressemblance la plus convaincante entre

l’hébreu et le germanique réside sans doute dans leur vocabulaire commun.

Les linguistes reconnaissent que le tiers environ du vocabulaire

germanique n’est pas d’origine indo-européenne [13]. On peut remonter la

piste de ces mots jusqu’à la période protogermanique de 700-100 av. J.-C.,

mais pas au-delà. Chose significative, ce sont des mots qui rappellent,

tant par la forme que par la signification, le vocabulaire hébreu. Une

fois qu’une formule a été élaborée pour comparer les vocabulaires

germanique et hébraïque, le nombre de mots ressemblants que l’on peut

identifier dans les deux langues s’est rapidement chiffré par milliers.

Selon cette formule, les mots

introduits dans le germanique après 700 av. J.-C. avaient tendance à

modifier leur orthographe de trois façons.

Premièrement, dans la plupart

des dialectes germaniques, les mots ont changé d’orthographe conformément

à la mutation consonantique. Par contre, l’hébreu n’a changé que dans la

prononciation ; l’orthographe est restée la même. Par exemple, l’hébreu

parah (« s’avancer rapidement, voyager ») est resté parah dans

l’écriture, mais était prononcé [fara] s’il était précédé d’une

voyelle longue qui lui était étroitement associée. Quand on se souvient de

cela, il est facile de reconnaître ce mot en vieux norrois et en vieux

frison (dialecte des Pays-Bas) : fara (« voyager, se déplacer

rapidement »).

Deuxièmement, les voyelles des

syllabes initiales étaient souvent supprimées dans les formes écrites du

germanique parce que les mots hébreux avaient généralement l’accent sur la

dernière syllabe. Comparez l’hébreu daraq avec l’anglais drag.

De temps à autre, si la consonne initiale était faible, la syllabe tout

entière tombait, comme dans l’hébreu walad (« progéniture

masculine, fils ») et l’anglais lad et dans l’hébreu nafal

(« tomber ») et l’anglais fall.

Troisièmement, l’hébreu

utilisait un accent tonal (insistance vocale consistant en un ton ou un

son dans une partie d’un mot) plutôt qu’un accent tonique (accentuation

vocale consistant en un accroissement de volume dans l’expression d’une

partie d’un mot), mais cela se transformait en accent tonique dans les

dialectes germaniques. Toutefois, les effets de l’accent tonal hébreu sont

manifestes en germanique. Le ton hébreu, qui apparaissait habituellement

dans la syllabe finale, était souvent représenté dans le germanique écrit

par une des quatre lettres tonales l, m, n, ou r. Comparez

l’hébreu satat (« placer, fonder, baser, commencer ») avec

l’anglais start (le r représente le ton hébreu) et l’hébreu

parak (« être libre, libérer ») avec l’anglais frank (« libre,

franc parler », où le p est devenu f, où l’a non accentué a

été supprimé et où n a été ajouté, représentant le ton hébreu).

Les ressemblances dans les

mots hébreux et anglais renvoient à leurs racines communes.

Nouveaux mots germaniques provenant de racines de mots

hébreux

L’hébreu biblique contenait

relativement peut de racines – quelques centaines à l’origine – mais une

grande diversité de mots a été formée à partir de ces racines. La plupart

de ces formations ont été créées en échangeant les voyelles, en ajoutant

des préfixes ou des suffixes et en redoublant les consonnes selon

certaines règles. Littéralement des milliers de mots semblables à ces

racines et aux formes multiples qui sont sorties de ces racines sont

apparus dans les dialectes germaniques entre 700 et 400 av. J.-C. Un

exemple en est l’hébreu dun ou don. La racine est dwn

et est apparentée à la racine ‘adan (« gouverner, juger, descendre,

être bas, région gouvernée ou jugée, domaine »). Le nom propre Dan

(« juge ») est apparenté à cette racine. De cette racine est aussi sorti

le mot hébreu ‘adon (« Seigneur, Maître »). Ces mots nous

rappellent le mot anglo-saxon adun, qui a donné le mot anglais

down (le nom signifie « colline, hautes terres ») et la région

gouvernée était don, ou son équivalent moderne town. Il est

également intéressant de noter que le mot hébreu ‘adon (« Seigneur

») et sa racine ‘adan (« gouverner, juger ») peuvent très bien être

comparés à Odin et à Wodan, deux noms provenant de dialectes

différents et désignant le plus grand des dieux germaniques.

La seconde mutation consonantique germanique

L’influence de l’hébreu sur

les langues germaniques ne se limite par à la première mutation

consonantique de 700-400 av. J.-C. Un millier d’années environ après la

première mutation consonantique, les dialectes germaniques du nord de

l’Italie, de la Suisse, de l’Autriche et du sud de l’Allemagne ont

commencé un second changement phonétique impliquant les six mêmes

consonnes. Commençant dans le sud vers 450 de notre ère, cette seconde

mutation consonantique, également appelée mutation consonantique du haut

allemand (puisqu’elle a commencé sur les hauteurs des Alpes), s’est

répandue vers le nord en Suisse et en Autriche. En 750 apr. J.-C., elle

avait atteint les dialectes du sud de l’Allemagne. Ce dialecte haut

allemand a connu une popularité croissante (au 16e siècle Martin Luther

l’a utilisé dans sa traduction de la Bible) jusqu’à finir par devenir

l’allemand officiel.

La différence principale entre

les deux mutations consonantiques, celle de 700-400 av. J.-C. et celle de

450-750 apr. J.-C. [14], est que le [t], devenu [th] lors de

la première mutation consonantique, est devenu systématiquement [s]

dans la seconde. C’est ce qui a fait que le mot water, par exemple,

a été prononcé wasser et white a été prononcé weiss.

Ce passage du [t] à [s] est une indication importante de ce

qui a été à l’origine de cette seconde mutation consonantique dans le sud

du territoire germanique. Il nous ramène une fois de plus au Proche-Orient

– mais cette fois à l’araméen.

L’influence araméenne

Quand la Perse conquit

Babylone, Cyrus le Grand libéra les prisonniers juifs et leur permit de

retourner dans leur patrie en Palestine. Tous ne voulurent cependant pas

quitter la belle ville de Babylone pour retourner dans leur pays, qui

avait été détruit. Certains restèrent. Beaucoup des tribus de Juda et

Benjamin retournèrent. Ceux qui rentrèrent en Palestine se trouvèrent

entourés de populations de langue araméenne et ils ne tardèrent pas à

adopter l’araméen comme langue de tous les jours [15].

Il en résulte que les Juifs

parlaient araméen en 70 apr. J.-C., lorsque les Romains envahirent

Jérusalem et provoquèrent la fuite de Palestine de milliers de Juifs. Au

cours des années qui suivirent, beaucoup de ces Juifs de langue araméenne

partirent vers le nord, vers l’Europe. Les Juifs christianisés, en

particulier, cherchèrent refuge dans les Alpes italiennes, et dès 450 apr.

J.-C., ils y avaient installé une population importante. Au cours des

siècles qui suivirent, ils se répandirent graduellement vers le nord, en

Suisse, en Autriche et en Allemagne [16].

Les historiens ont bien

documenté ces migrations, mais ils n’ont pas reconnu l’influence de la

langue de ces populations sur celles qu’elles ont rencontrées. L’araméen

avait connu, à l’origine, une mutation consonantique identique à celle de

l’hébreu, mais dès 500 av. J.-C., quand les Juifs l’apprirent, la langue

avait apporté un changement petit mais significatif dans sa prononciation.

L’araméen commença à changer le [t] en [s] plutôt qu’en [th],

comme l’hébreu et l’araméen l’avaient fait précédemment [17].

C’est aussi la différence

caractéristique entre la première mutation consonantique germanique de

700-400 av. J.-C. et la seconde mutation consonantique germanique de

450-750 apr. J.-C. [18]. Par exemple, en comparant les changements

hébreu/araméen avec les première et seconde mutations consonantiques, nous

constatons que les Juifs, à l’époque de leur dispersion, prononçaient, par

exemple, les mots hébreux bayit (« maison ») bayis et

gerit (de gerah, « gruau ») garis. Par comparaison, le mot

germanique correspondant à l’anglais grit (griot, « gruau ») a

connu un changement similaire vers grioz, puis vers griess

pendant la seconde mutation consonantique. Ces changements font penser à

une influence de l’araméen sur les dialectes germaniques du sud. Des mots

de vocabulaire hébreu ont été ajoutés aux dialectes allemands du sud,

autrichiens et suisses au cours de cette période ultérieure (comparez

l’hébreu pered, « bête de somme » avec l’allemand Pferd,

cheval).

Les mutations consonantiques hébraïques

Ainsi donc, ce qu’on a appelé

première et seconde mutations consonantiques germaniques s’avère avoir été

une mutation consonantique hébraïque et une mutation consonantique

araméenne étroitement apparentée qui ont influencé les dialectes

germaniques à deux époques distinctes de l’histoire. Les recherches

montrent aussi que la marque linguistique des mutations consonantiques,

confirmée par d’autres ressemblances linguistiques, en particulier le

vocabulaire, peut être utilisée pour suivre la trace des groupes

israélites dans le monde entier. Jusqu’à présent, les indices semblent

désigner l’Europe comme destination principale, en particulier les pays de

langue germanique et celtique de la Scandinavie, de Grande-Bretagne et du

continent européen.

Le rassemblement

d’Israël

Le rôle que les descendants

d’Abraham allaient jouer dans le cours de l’histoire du monde a été

préfiguré dès le début des annales bibliques. Le Seigneur a dit à Abraham

: « Je te rendrai fécond à l’infini, je ferai de toi des nations; et des

rois sortiront de toi » (Ge 17:6).

Le Seigneur a renouvelé la

promesse à Isaac (voir Ge 26:4) et aussi à Jacob, disant que ses

descendants se répandraient « à l’occident et à l’orient, au septentrion

et au midi; et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en

ta postérité » (Ge 28:14).

Cette diffusion se produirait

comme prédit par Moïse : Israël serait un jour dispersé « parmi les

peuples » et il n’en resterait « qu’un petit nombre au milieu des nations

où l’Éternel [les] emmènera[it] » (De 4:27). Ce serait une dispersion

totale. Comme le Seigneur le dit dans Amos 9:9 : « Je secouerai la maison

d’Israël parmi toutes les nations. » Mais il a également promis qu’il

n’oublierait pas Israël. Les enfants d’Israël finiraient par être «

rassemblés de tous les pays, de l’orient et de l’occident, du nord et de

la mer » (Ps 107:3).

Israël devait être dispersé

dans le monde entier, mais les pays au nord d’Israël étaient

particulièrement désignés comme étant les pays d’où Israël serait

rassemblé. Jérémie écrit : « C’est pourquoi voici, les jours viennent, dit

l’Éternel, où l’on ne dira plus: L’Éternel est vivant, lui qui a fait

monter du pays d’Égypte les enfants d’Israël! Mais on dira: L’Éternel est

vivant, lui qui a fait monter les enfants d’Israël du pays du septentrion

et de tous les pays où il les avait chassés! » (Jé 16:14-15 ; voir aussi

D&A 110:11 ; 133:26).

Il n’est pas étonnant que

Jésus ait envoyé ses apôtres dans le monde entier prêcher l’Évangile (voir

Marc 16:15) ou qu’il ait dit qu’ils devaient aller « vers les brebis

perdues de la maison d’Israël » (Mt 10:6).

Les populations d’Israël sont

maintenant dispersées depuis longtemps. Autant que nous le sachions, une

partie seulement de Judas a conservé son identité au cours des siècles.

Avec le rétablissement de l’Évangile par l’intermédiaire de Joseph Smith,

le prophète, beaucoup de membres qui ont reçu leur bénédiction patriarcale

ont été identifiés aux tribus d’Éphraïm, de Manassé et à un saupoudrage

d’autres tribus. Il est également significatif que, parmi les premiers à

accepter l’Évangile dans notre dispensation, il y a eu des personnes qui

vivaient, ou avaient des ancêtres qui vivaient dans les pays mêmes qui ont

reçu des migrations Israélites.

Voir leurs traces

Les changements de langue ne

constituent qu’une espèce d’éléments de preuve linguistique que nous

pouvons utiliser pour identifier la dispersion d’Israël. On peut trouver

d’autres preuves linguistiques dans les noms de lieux et dans les noms de

divers peuples anciens qui vivaient au nord du Proche-Orient après la

captivité d’Israël. Beaucoup de ces peuples ont émigré plus loin vers le

nord et l’ouest en Russie, en Scandinavie, en Europe et en

Grande-Bretagne.

Le livre apocryphe de 4 Esdras

(suite du livre d’Esdras dans l’Ancien Testament) décrit comment

Salmanasar, roi d’Assyrie, réduisit Israël, le royaume du nord, en

captivité. Il laisse aussi entendre, comme prophétisé par Ésaïe (voir

Ésaïe 10:27), que quelques-uns au moins des Israélites échappèrent à leurs

conquérants et s’enfuirent vers le nord.

Selon le récit de 4 Esdras

(que certaines éditions appellent 2 Esdras), les prisonniers « entrèrent

dans l’Euphrate par le passage étroit du fleuve » et voyagèrent pendant un

an et demi dans une région appelée « Arsareth » (4 Esdras 13:43-45). Le

passage étroit pourrait être le col de Dariel, également appelé le col

caucasien, près de la source de l’Euphrate, qui se dirige vers le nord à

travers les monts Caucase. Au début du siècle dernier, l’archéologue russe

Daniel Chwolson a noté qu’une crête de montagne longeant ce passage étroit

porte l’inscription Wrate Israila, qu’il interprète comme voulant dire «

les portes d’Israël » [19].

Ce passage étroit traverse une

région appelée Ararat en hébreu et Urartu en assyrien. Chwolson écrit que

l’Arsareth mentionnée dans 4 Esdras était un autre nom d’Ararat, une

région s’étendant jusqu’aux rivages septentrionaux de la mer Noire [20].

Un fleuve situé dans le coin nord-ouest de la mer Noire était autrefois

appelé Sereth (maintenant Siret), conservant peut-être une partie du nom

Arsareth. Étant donné que ‘ar en hébreu signifiait « ville », il est

probable qu’Arsareth était une ville, la ville de Sareth, située près du

fleuve Sereth au nord-ouest de la mer Noire.

Un certain nombre d’autres

emplacements géographiques dans la région de la mer Noire ont des noms qui

font penser à des origines hébraïques. Par exemple, les noms des quatre

cours d’eau principaux qui se déversent dans la mer Noire semblent avoir

des liens linguistiques avec le nom tribal de Dan. Il s’agit du Don (et de

son affluent, le Donets), le Dan-jester (maintenant Dniestr), le Danube

(ou Donau) et le Dan-jeper (maintenant Dniepr). Au nord de la mer

Caspienne, il y a une ville appelée Samara (Samarie). Il y a aussi une

ville appelée Ismaïl (Ismaël) sur le Danube et un peu plus en amont, il y

a une ville appelée Isak (Isaac).

Chwolson et d’autres membres

de la société archéologique de Russie ont trouvé plus de sept cents

inscriptions hébraïques dans la région au nord de la mer Noire. Selon

Chwolson, une de ces inscriptions appelle la mer Noire « mer d’Israël »

[21]. Dans la péninsule de Crimée, il y avait un endroit appelé « vallée

de Josaphat », un nom hébreu, et un autre endroit était appelé «

forteresse d’Israël » [22]. Selon l’archéologue russe Vsevolod Mueller, il

y avait une synagogue « israélite » à Kerch (ville de Crimée) longtemps

avant l’ère chrétienne [23].

Il est difficile de dater ces

inscriptions, mais certaines d’entre elles contiennent des informations

relatives à la chute et à la captivité d’Israël. D’autres semblent avoir

été écrites à peu près à l’époque du Christ et même plus tard, ce qui

indique que la région au nord de la mer Noire a abrité une population

israélite pendant de nombreux siècles. Une de ces inscriptions mentionne

trois des tribus d’Israël ainsi que Tiglath-pileser, premier roi d’Assyrie

à déporter des tranches importantes de la population d’Israël en Assyrie

[24]. Une autre inscription mentionne le roi Osée, qui régna en Israël

pendant les années de la chute de celui-ci [25].

Les archéologues russes ont

également trouvé des tertres, ou tas de terre, parsemant le paysage [26].

Ces tertres, qui s’étirent sur toute la région au nord de la mer Noire où

les inscriptions hébraïques ont été trouvées, se sont révélés être des

chambres funéraires complexes, contenant souvent un dirigeant du peuple

avec quelques-uns de ses biens. Bien que la construction de tertres ne

soit pas typique des enterrements au Proche-Orient, plusieurs passages de

l’Ancien Testament utilisent l’expression « grand monceau » comme moyen

d’ensevelissement. (Voir Jos 7:26, 8:29, 2 Sa 18:17.) En outre, il fut

explicitement commandé aux gens d’Éphraïm, dans l’Ancien Testament, de

dresser des signes et de placer des poteaux au cours de leur voyage (voir

Jé 31:21).

Ces tertres de la mer Morte

contiennent non seulement des inscriptions mais aussi des dessins, des

bijoux et d’autres objets d’origine hébraïque. Les tertres s’étendent de

la mer Noire vers le nord à travers la Russie jusqu’au sommet de la

péninsule scandinave, puis vers le sud jusque dans le sud de la Suède, où

l’on en trouve des milliers [27]. On trouve aussi des tertres funéraires

du même genre en Grande-Bretagne et en Europe occidentale, révélateurs

d’autres émigrations en direction de l’ouest et du nord-ouest.

Hérodote a appelé les premiers

bâtisseurs de tertres de la région de la mer Noire Kimmerioi [28].

Les Romains les ont appelés Cimmerii, dont nous avons tiré le nom

Cimmériens. Ils se donnaient le nom de Khumri, qui désigne « la

dynastie du roi Omri ». Omri a été roi d’Israël vers 900 av. J.-C. Il a

fondé Samarie et y a installé la capitale d’Israël. Son mode de

gouvernement l’a rendu populaire dans tout le Proche-Orient et il a fini

par donner politiquement son nom, à partir de ce moment-là, au royaume du

nord, ou Israël.

Il y a, dans toute l’Europe et

en Asie, d’autres peuples dont les origines remontent à cette région et

dont les noms semblent avoir une racine hébraïque. Parmi eux il y a les

Galadi (la racine vient probablement du Galaad biblique, la

région située à l’est du Jourdain, prononcée Galaad dans cette région et

en Assyrie et les Celtes (prononciation germanique de Galadi); les

Gallii (ou Gali, racine dérivant probablement du biblique Galilée)

et également appelés Gals, Gaels et Gaulois; les

Sacites, ou Scythes (le mot vient des captifs Assyriens,

Esak-ska et Saka, que l’on peut comparer à l’hébreu Isaac);

les Goths, ou Getai (la racine vient probablement du Gad

biblique, prononcé Gath); les Jutes du Jutland (d’après la

tribu de Juda) et les Parsi (de l’hébreu Paras, qui

signifie « les dispersés »), qui ont colonisé Paris et dont le nom, dans

les territoires germaniques, s’est transformé en Frisons.

NOTES

[1] Terry M. Blodgett est

professeur de langues et de linguistique à la Southern Utah University où

il enseigne la langue, la littérature et l’histoire allemandes et

l’hébreu.

[2] Cet article est basé sur

la thèse de doctorat de l’auteur « Phonological Similarities in Germanic

and Hebrew », Université d’Utah, 1981 et des études postérieures.

[3] Voir John T. Waterman, A History of the

German Language, Seattle, University of Washington Press, 1966, p. 28 ;

Heinz F. Wendt, dir. de publ., Sprachen in das Fisher Lexicon, Francfort/Main,

Fisher, 1977, p. 101 ; et R. Priebsch et Collinson, The German Language,

Londres, Faber, 1966, p. 69 ; voir aussi pp. 58-70.

[4] On trouvera la description

détaillée de la première mutation consonantique germanique dans Waterman,

A History, p. 24 ; Priebsch et Collinson, The German Language, pp. 58-70 ;

ou Wendt, Sprachen, p. 101.

[5] Voir W. B. Lockwood, Indo European

Philology, Londres, Hutchinson, 1969, p. 123.

[6] On trouvera le résumé de

ces théories dans Waterman, A History, pp. 28-29 et Priebsch et Collinson,

The German Language, p. 68.

[7] Dans cet article, nous

avons adopté la convention des linguistes professionnels de mettre entre

crochets les groupes de sons apparentés.

[8] Voir Waterman, A History, p. 28 ; Wendt,

Sprachen, p.. 101 ; et Priebsch et Collinson, The German

Language, p. 69.

[9] Ces sons n’existaient pas

dans la langue indo-européenne originelle. Ils sont entrés, au cours de

cette même période, dans le germanique, l’arménien, le grec, le celtique,

le perse et, dans une moindre mesure, dans plusieurs autres langues.

[10] La même exception aux

règles de la gémination est également apparue dans les deux langues. Le r

(et les fricatives gutturales) n’était doublé ni en hébreu ni en

germanique ; au lieu de cela, la voyelle précédant le r s’allongeait,

comme dans l’hébreu berakh (« bénir ») et le vieil anglais heran (« hear

», entendre).

[11] Voir William Chomsky, Hebrew : The

Eternal Language, Philadelphie, Jewish Publication Society of America,

1957, pp. 55-56. Wilhelm Gesenius fait souvent allusion

aux survivances d’autres cas en hébreu. Voir ses œuvres, Geschichte

der hebräischen Sprache und Schrift, Hildesheim, Olms, 1973, et Hebrew-Chaldee

Lexicon of the Old Testament Scriptures, trad. Samuel Tyregeles, Grand

Rapids, Michigan, Baker Book House, 1979.

[12] On trouvera les détails

dans Blodgett, « Phonological Similarities », pp. 73-76.

[13] Voir Lockwood, Indo European Philology,

p. 123.

[14] On trouvera le détail des

différences dans Blodgett, « Phonological Similarities », pp. 58-72.

[15] Voir « Hebrew Language », The Jewish

Encyclopedia, New York, KTAV, 1964, 7 :308 ; également Néhémie 13:24.

[16] Voir Alexis Muston, Israel of the Alps :

A Complete History of the Waldenses and Their Colonies, 2 vol., New York,

AMS Press, 1978.

[17] Voir « Aramaic »,

Encyclopedia Judaica, 16 vols., Jérusalem, Keter, 1971, 3:262-266.

[18] Voir Chomsky, Hebrew, pp.

92, 112. L’araméen a aussi commencé à changer le [d] en [dh], mais Chomsky

n’en parle pas, peut-être parce que les Juifs n’ont pas adopté d’une

manière aussi systématique cet aspect de la mutation.

[19] Izvestia o Chozarach i

Russkich, cité et traduit par Joseph C. Littke dans Utah Genealogical and

Historical Magazine, janvier 1934, pp. 7-8.

[20] Idem

[21] Idem, p. 8.

[22] William H. Poole, The Saxon Race,

Toronto, Briggs, n.d., p. 452.

[23] Materialy dlia isoutchenia

Evreikago-Tatarskago yazyka, Saint-Pétersbourg, n.p., 189, cité par Littke

dans Utah Genealogical and Historical Magazine, p. 8.

[24] Chwolson, Pamiatniki drevnei pismennosti,

Saint-Pétersbourg, n. p., 1892, cité par Littke dans Utah Genealogical and

Historical Magazine, p. 9.

[25] Idem.

[26] On trouvera des informations concernant

ces tertres dans Russian Antiquities, livre 1, Copenhague, n. p., 1850 ;

The History of Herodotus, trad. George Rawlinson, dans Great Books of the

Western World, 54 volumes, Chicago, Encyclopaedia Britannica, 1952, 6:126

; Heinrich Schurtz, « The Scythians, Cimmerians and Sarmatians », The Book

of History, 18 volumes, New York, the Grolier Society, 1915-1921,

6:2443-2450 ; et Paul B. Du Chaillu, The Viking Age, New York, Charles

Scribner’s Sons, 1889, pp. 216, 299.

[27] Idem.

[28] George Rawlinson,

trad., History of Herodotus, dans Great Books, 6:126.

|